一、基本情況

劍河縣轄13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),有戶籍人口28萬人,主要居住有漢、苗、侗等民族17個,少數(shù)民族特色村寨22個,其中國家級5個,省級17個,民族特色村寨主要以苗侗為主。

二、工作開展情況

(一)緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識這條主線。立足實際,堅持以“改善人居環(huán)境、發(fā)展文旅文化、打造特色產(chǎn)業(yè)、保護民族文化、促進民族團結(jié)”為建設(shè)方向,充分把民族文化這個寶貝用好用活,扎實推進民族特色村寨保護與發(fā)展工作。

(二)從改善人居環(huán)境,提升鄉(xiāng)村風貌著手。充分用好用活各級資金,啟動實施特色建筑、安全飲用水提升、消防安全建設(shè),民族技藝的保護和傳承以及村寨道路硬化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,有效改善了民族村寨的基礎(chǔ)設(shè)施落后狀況,優(yōu)化提升村寨的人居環(huán)境。為村寨的人民群眾生產(chǎn)生活、經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造良好基礎(chǔ)條件,強化提升內(nèi)生動力。

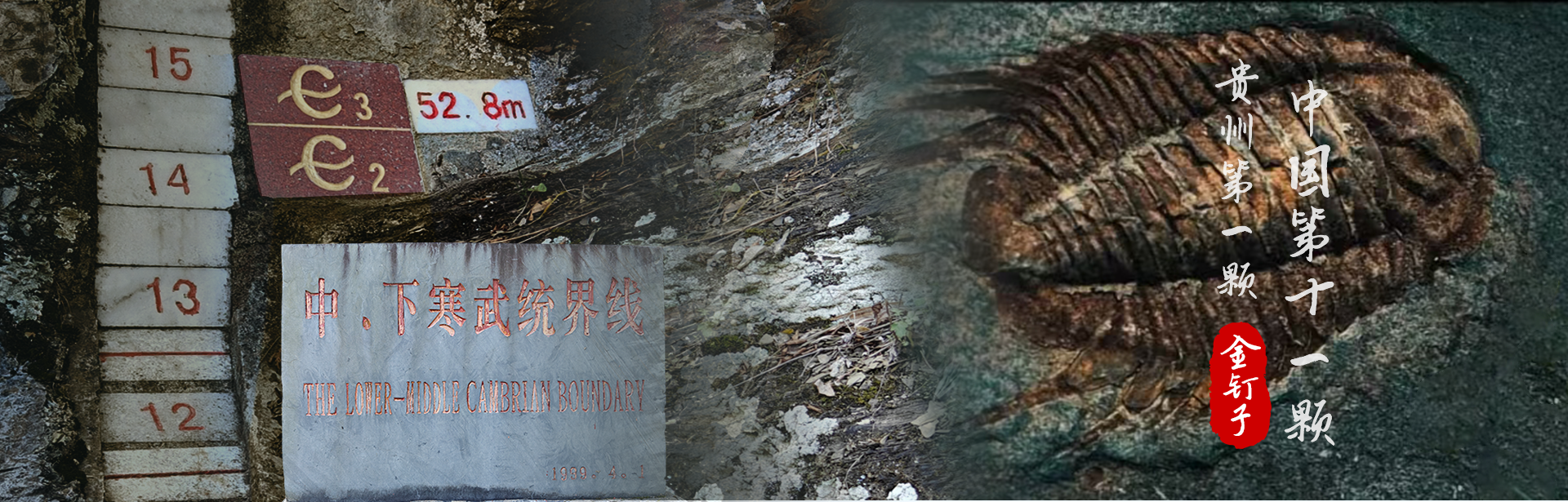

(三)從文旅融合發(fā)展,提升經(jīng)濟效益著手。聚焦紅色文化和民族特色文化與旅游一體化,打造“三大文化精品”。一是打造紅色文化精品,讓民族團結(jié)薪火代代相傳。紅軍長征兩次過劍河,足跡遍及全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),留下了“毛主席送毛衣”“里格搭浮橋”和紅軍長征過劍河時發(fā)布《關(guān)于注意與苗民關(guān)系,加強紀律檢查的指示》等紅色文化遺產(chǎn),近年來,劍河縣以完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施為基礎(chǔ)、以推動鄉(xiāng)村振興建設(shè)為目標,以紅色文化與民族文化融合發(fā)展為核心,在特色村寨柳川鎮(zhèn)鎮(zhèn)江村建設(shè)毛主席送毛衣紀念廣場、紅軍長征體驗步道、毛主席送毛衣故事館、紅色文化主題廣場等,把鎮(zhèn)江紅色美麗村莊建設(shè)成為革命傳統(tǒng)教育基地,讓紅色教育帶動擴展培訓(xùn)、鄉(xiāng)村體驗、逐步推動鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展;讓廣大干部群眾親身感受中國共產(chǎn)黨和毛主席與各族群眾休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的革命情懷,2022年,鎮(zhèn)江村毛主席送毛衣原址入選貴州省黨性教育現(xiàn)場教學(xué)點,2024年被評為省級鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地。二是打造仰阿莎文化精品,讓民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)新發(fā)展。一方面不斷從中華文化的血脈中汲取營養(yǎng),與時俱進地進行創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展,把仰阿莎暨六月六民族文化節(jié)打造成為劍河非物質(zhì)文化遺產(chǎn)集中展示的舞臺,各族群眾交往交流交融的平臺,不斷提高仰阿莎文化品牌的知名度和美譽度,助力全縣文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。另一方面著力打造“仰阿莎”區(qū)域公用品牌,進一步提升產(chǎn)品品牌價值及核心競爭力,促進全縣特色農(nóng)產(chǎn)品、初級林產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品、文化旅游產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,將文化優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢,實現(xiàn)助農(nóng)增收、助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的目標。截至目前,“仰阿莎”商標注冊涉及農(nóng)副產(chǎn)品、中藥材、銀飾品等29個類別,共有22戶企業(yè)、30余個產(chǎn)品品種申請使用“仰阿莎”品牌。三是打造古生物文化精品,讓人與自然和美共生。特色村寨屯州村八郎古生物化石景區(qū)是全國第11顆,貴州省第1“金釘子”所在地,也是世界寒武紀生命大爆發(fā)的三大遺址之一,具有較高的科研和科普價值,深受省內(nèi)外廣大游客的青睞,成為游客科普打卡和旅游觀光的熱門地,讓歷史與現(xiàn)實連通、科普與娛樂交融,增強觀眾的參與感和體驗感,在開展科普的同時,打造具有劍河特色的旅游亮點。

(四)從推進移風易俗,和美鄉(xiāng)村著手。以民族團結(jié)食堂建設(shè)為重要抓手,致力于推動移風易俗,全面推進構(gòu)建中華民族共同體意識示范縣的建設(shè)。民族團結(jié)食堂不僅是一個餐飲服務(wù)場所,也是傳承和弘揚民族文化的平臺。通過在食堂舉辦各種文化活動,如苗年節(jié)慶典聚餐等,增強了村民對民族文化的認同感和自豪感。同時,食堂還起到了移風易俗的作用,通過規(guī)范酒席操辦,減少了開支和浪費,促進了鄉(xiāng)村文明的進步。?

掃一掃在手機打開當前頁面

貴公網(wǎng)安備 52262902000117號

貴公網(wǎng)安備 52262902000117號